Vor etwas mehr als einem Monat habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Demokraten in der Lage sein werden, den in einem Querschnitt der Umfragen vorhandenen Vorsprung bis ins Ziel zu tragen – den 6. November 2018. Anfang August 2018 sehen die Werte für die generic congressional vote für die Demokraten mit einem Durchschnittswert von 6,9% über dem der Republikaner auf den ersten Blick gut aus.

Anders verhält sich die Lage, wenn man den seit Dezember 2017 sukzessive kleiner werdenden Abstand zwischen den beiden großen Parteien der Vereinigten Staaten betrachtet: 49,1% der potentiellen Wähler gaben damals an, in ihrem jeweiligen Wahlkreis für die Demokraten stimmen zu wollen, wohingegen lediglich 36,1% ein Votum für die Republikaner abgeben wollten.

Unterschiedliche Zusammensetzungen beeinflussen die Ergebnisse

Während auch in Deutschland das Umfragewesen zunehmender Kritik ausgesetzt ist, stellt sich bereits die Ausgangslage in den Vereinigten Staaten anders dar. Verschiedene Institute bilden als befragte Gruppe etwa die registrierten Wähler ab – unter diesen identifizieren sich 33% als Demokraten und 26% als Republikaner. Dem steht gegenüber, dass sich bei Telefonumfragen nur 29% als Demokraten und 27% als Republikaner betrachten.

Vor dem Hintergrund, dass im Durchschnitt der letzten vier Präsidentschaftswahlen 32% der Wahlberechtigten für die Republikaner und 34% für die Demokraten gestimmt haben, wird deutlich, wie mit geänderter Umfragezusammensetzung auch die Ergebnisse wechseln. Hinzu kommt, dass midterm polls generell ungenauer sind, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass zu den midterms parteinahe bzw. kandidatennahe Umfragen häufiger auftreten und diese dem unterstützten Kandidaten einen Vorteil bescheinigen.

Um zu unserer Ausgangsfrage zurückzukommen: Es sieht immer noch gut aus für die Demokraten, denn seit einigen Wochen erhöht sich ihre generic ballot advantage gegenüber den Republikanern wieder. Zwischenzeitig wurde fast ein Gleichstand erreicht. Die blue wave ist entsprechend nicht gebrandet, blickt man auf die Vereinigten Staaten als Ganzes.

Schon jetzt ist die republikanische Mehrheit im Senat regelmäßig umstritten

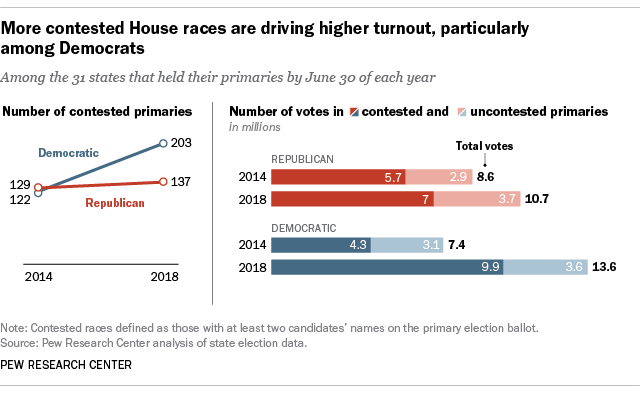

Der Blick ins Detail offenbart jedoch weiterhin, dass die midterms für jede der beiden Seiten ein vorteilhaftes Ergebnis hervorbringen könnten. Während die Demokraten steigenden Zustrom zu ihren parteiinternen Vorwahlen verzeichnen, starten die Republikaner insbesondere im Repräsentantenhaus aus einer Position verhältnismäßiger Stärke. Die Mehrheit, die sie im house seit 2011 halten, ist bei den Wahlen 2012, 2014 und 2016 durchwegs erhalten geblieben. Bei dieser Mehrheit handelt es sich zudem um einen deutlicheren Wählerauftrag als während der Mehrheit zwischen 1995 und 2007.

Insbesondere bei den Demokraten steigt die Zahl der Wähler in den Primaries – (C) Pew Research Center

Anstelle des Repräsentantenhauses stellt die künftige Besetzung des Senats für die Republikaner ein größeres Problem dar. Mit einer Mehrheit von lediglich einer Stimme und mehreren Senatoren, die sich auf verschiedene Weise nicht mit dem Präsidenten (etwa Sen. John McCain) oder dem Rest ihrer Fraktion (etwa Sen. Rand Paul) arrangieren, ist schon jetzt fraglich, in welchem Ausmaß vom Präsidenten gewünschte legislative Akte noch eine Chance auf Umsetzung haben werden.

Schenkt man von RealClearPolitics aggregierten Umfragen Glauben, sind lediglich sieben Sitze im Senat noch umstritten. Drei dieser Sitze müssten die Republikaner gewinnen, um ihre hauchdünne Mehrheit zu behalten. Insbesondere der räumliche Abstand und die grundlegenden Unterschiede zum US-amerikanischen Wahlsystem bedingen einen in Deutschland regelmäßig nur groben Überblick über die Ausgangslage.

Entscheidung zwischen Präsident und Partei

Tatsächlich stellt sich diese Lage spannend und ungewiss dar, auch, wenn es um Senatoren geht, die in Europa bekannt sind – etwa Sen. Ted Cruz, der republikanische Senator aus Texas, der in den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl 2016 antrat und der zeitweilig als Kandidat für ein Richteramt am supreme court gemutmaßt wurde. Lange als Platzhirsch in Texas betrachtet, liegt Cruz in Umfragen durchschnittlich nur 6% vor seinem Herausforderer Beto O’Rourke, der seit 2013 für seinen Wahlbezirk im Repräsentantenhaus sitzt. Zeitweilig schrumpfte dieser Vorsprung bereits auf 2%.

Die zuweilen vom Durchschnitt der Republikanischen Partei abweichenden Ansichten des Präsidenten führen zu einer Gemengelage, in welcher die republikanischen Kandidaten unter Druck geraten, sich zwischen Parteilinie und Präsidenten zu entscheiden. Die Bestrebungen des Präsidenten, eigens Kandidaten in den Vorwahlen zu unterstützen, erleichtern die Herausforderungen nicht. Dabei ist die Macht des Präsidenten nicht zu unterschätzen: Der Unterstützung eines früheren Gouverneurs, mehrerer Senatoren und einem Dutzend weiterer Republikaner zugunsten seiner innerparteilichen Konkurrenten trotzend reichte das endorsement durch Präsident Trump, um Corey Stewart in Virginia die Nominierung für die Wahl zum Senat zu sichern.

Erfolgreich als lame duck?

Das Spannungsfeld zwischen Präsidenten und republikanischen Abgeordneten im Kongress führt zu einer Ausgangslage für den 6. November 2018, in der sich deutsche Stimmen aneinanderreihen, die – teils hoffnungsvoll – bereits von einem Ende des Systems Trump sprechen bzw. von einem Machtverlust durch das Verlieren beider Kammern. Am Eintreten dieses Szenarios dürfen Zweifel angemeldet werden – für sie spricht insbesondere die Tatsache, dass Präsident Ronald Reagan zu keiner Zeit über eine Mehrheit im Repräsentantenhaus verfügte.

In den letzten beiden Jahren seiner Präsidentschaft hatten Reagans Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern verloren. Dennoch gelang nicht nur die Nominierung eines Richters am Supreme Court als lame duck – schon zuvor war Reagan gehalten, eine fiskalkonservative Agenda gegenüber dem politischen Schwergewicht Tip O’Neill, seinem Gegenspieler im Repräsentantenhaus, zu vertreten.

Auch ein Machtwechsel im Kongress wird entsprechend zu keinen großen Änderungen an der US-amerikanischen Außenpolitik führen – selbst die Innenpolitik könnte sich am Beispiel von Reagan und O’Neill orientieren: in sechs Jahren kam es zu acht government shutdowns mit einer Gesamtdauer von zwei Wochen. Trotz der denkbar schlechten Ausgangslage für Reagan besaß der Präsident ohne Repräsentantenhaus genug Entscheidungsbefugnis, um sich als einer der beliebtesten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu verewigen. Es bleibt spannend bis zum 6. November – und darüber hinaus.